为何写字楼办公丰盈共创学习圈

更新日期:

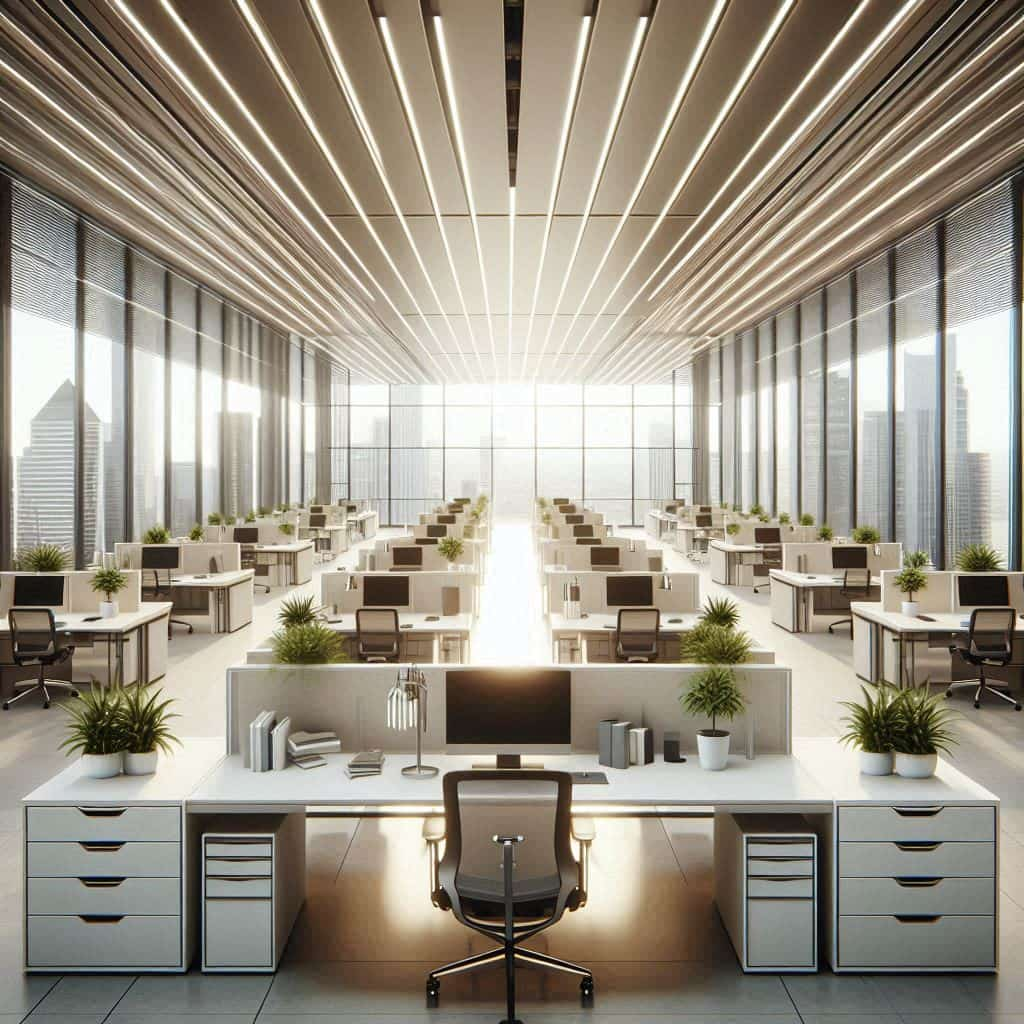

在现代商业环境中,办公空间早已超越了单纯的物理功能,逐渐演变为知识共享与协作创新的孵化器。尤其在城市核心区域的写字楼中,多元化的企业聚集为自发形成的学习圈提供了天然土壤。不同行业、不同规模的团队在同一栋建筑内办公,不仅共享基础设施,更在无形中构建起一个动态的知识网络,这种生态让专业经验的流动变得更为高效。

以瑞晶国际大厦为例,其租户涵盖科技初创企业、设计工作室和咨询公司等多种业态。这种多样性使得跨领域的交流成为可能。例如,一场偶然的电梯对话可能促成技术团队与营销专家的合作,而公共休息区的短暂闲聊或许能激发新的项目灵感。这种非正式的互动,恰恰是传统封闭式办公室难以复制的优势。

写字楼的共享设施进一步催化了学习圈的成长。会议室、咖啡吧甚至健身房,都可能成为思想碰撞的场所。许多企业发现,当员工置身于开放且充满活力的环境时,他们更愿意分享见解或寻求外部建议。这种文化不仅降低了个体获取新知的成本,还加速了行业最新趋势的传播,使整个办公社区保持前沿认知。

从组织行为学的角度看,物理距离的缩短显著提升了知识转移的效率。研究表明,同栋建筑内的企业合作概率比分散办公时高出40%。当法务顾问与产品经理仅隔几层楼时,法律合规与用户体验的讨论可以即时展开;当设计师与工程师共用同一空间时,原型迭代的周期可能缩短一半。这种即时反馈机制,正是高效学习的核心要素。

值得注意的是,这种学习生态的维系需要精心的空间设计与管理策略。优秀的写字楼运营方会主动组织行业沙龙、技能工作坊等活动,将偶然的相遇转化为系统的知识交换。同时,保持适度的隐私边界也至关重要——既能激发创意,又避免过度干扰。当平衡达成时,办公空间便成为真正的智慧枢纽,持续产出超越个体能力的集体价值。

在数字化浪潮中,人们曾预言实体办公的式微,但现实给出了相反的答案。越是信息爆炸的时代,面对面的交流越显现出不可替代性。那些在写字楼中自然生长的学习圈,正以独特的温度与深度,重塑着现代人的职业成长轨迹。这或许解释了为何越来越多的创新者,依然选择推开玻璃门走进某个楼层——因为那里藏着比Wi-Fi信号更珍贵的连接。